スポンサードリンク

スポンサードリンク

壱の巻:一乗谷朝倉氏遺跡

(1)基本情報

①概要

福井市の南東約10キロに位置する一乗谷にある遺跡。戦国時代に朝倉氏五代が103年間にわたって越前の国を支配した城下町跡が残る。武家屋敷・寺院・町屋・職人屋敷や道路に至るまで町並がほぼ完全な姿で発掘され、国の重要文化財・特別史跡・特別名勝に指定され。なお、この3重指定を受ける建築物は極めて稀で、他の例としては、京都の金閣寺や広島の厳島神社があげられる。

【一乗谷朝倉氏遺跡全景】

②参拝料

200円(復原町並に入る場合)

③アクセス

福井駅から京福バスにて約1時間

※バスの本数はかなり限られているので事前のリサーチが重要。

(2)主な見所

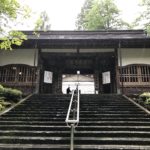

①唐門

朝倉館跡正面の堀に面して建つ、幅2.3メートルの唐破風造り屋根の門。門表には朝倉家の三ッ木瓜の紋が刻まれている。現存するものは江戸時代中期頃に再建されたもの。

【唐門】

②湯殿跡庭園

朝倉館跡を見下ろす位置にある。「観音山」という小山を背景に苔むした庭石が林立している。戦国気風がただよう荒々しくて勇壮な石組であることから、4つの庭園の中で最も古いものだと考えられる。16世紀初頭、10代目当主、朝倉孝景の時代に造られたと推定される。南北に細長く複雑に入り組んだ形の庭池があり、当時は導水路が備えられ、水がたたえられていたと考えられる。

【庭園】

③復原町並

塀に囲まれた重臣の屋敷が山際に並び、計画的に造られた道路をはさんで、武家屋敷や庶民の町屋が成形されていた様子がリアルに再現されています。また、発掘された石垣や建築礎石をそのまま使用し、柱や壁、建具なども出土した遺物に基づいて忠実に復原されている。

【復原町並】

【屋敷】

④朝倉孝景墓所

一乗谷に一乗山城を築城した初代朝倉氏の墓。一乗谷の繁栄の基礎を作り上げた人物

【墓】

(3)留意事項

この場所は知る人ぞ知る観光スポットといえる。観光客の姿もほとんどない。しかし、福井市の中にこれほどの大自然が隠されているとは思えない。空気は澄みわたり、森に囲まれながらゆったりと遺稿の中を散策するのは最高の贅沢と言えよう。

【自然】

スポンサードリンク

関連記事

①第5歩:福井県(越前国)探訪記~旅のきっかけとスケジュール~

⑤第5歩:福井県(越前国)探訪記~一乗谷朝倉氏遺跡~ ☜今ココ!

スポンサードリンク

スポンサードリンク